近日,海角社区

李文教授课题组,在红外光远程可焊接、化学可回收导电胶的制备方面取得重要进展。随着微电子器件微型化、高集成化的发展,导电连接技术正面临前所未有的挑战。传统的锡铅焊料因热应力失配、易发生电迁移及含有重金属污染等问题,已无法满足微型电子连接与封装应用。在此背景下,聚合物导电胶成为电子集成领域的研究热点之一。其中,紫外光(UV)固化型导电胶凭借秒级固化速度和高图案化精度等优势备受关注,但仍存在深层固化困难、能耗较高以及回收流程复杂等问题,难以满足全球电子废弃物可持续管理的迫切需求。为突破现有导电胶体系的性能限制,研究重点逐渐转向开发红外光可焊接、可回收导电胶。液态金属(LM)具有卓越的导电性(约3.6×10⁶S/m)、独特的流动性以及高效的红外光热转换特性,是构建红外光可焊接导电胶的理想之选。然而,如何将液态金属有效集成到可降解、可回收聚合物胶粘剂中仍面临严峻挑战——LM与聚合物间界面相容性较差,容易导致液态金属渗漏,进而限制填料负载量,降低复合材料的导电性能。

针对上述问题,海角社区

李文教授团队提出一种“界面锚定与双重分离”的创新策略,开发出一种近红外光(NIR)远程可焊接且可化学回收的导电胶,并成功用于红外光介导的电子电路焊接。

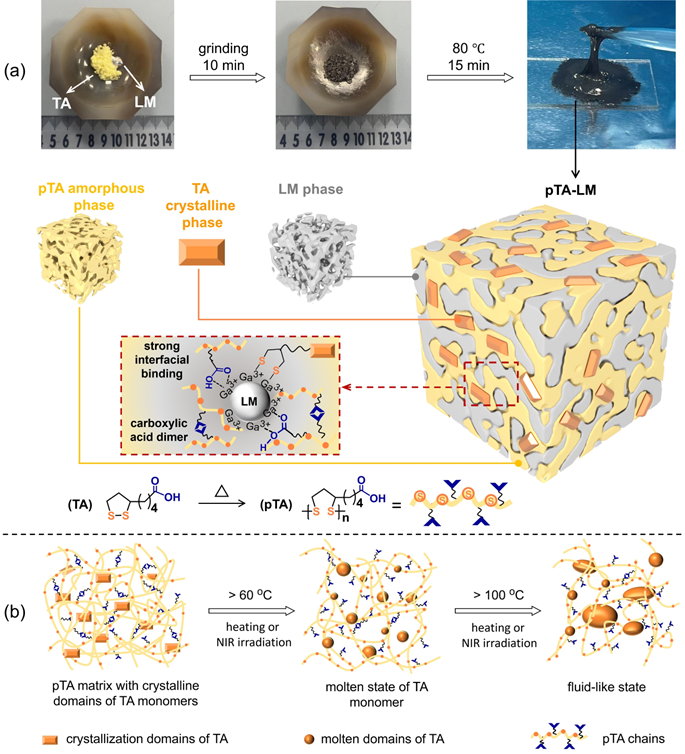

图1.(a)pTA-LM热熔粘合剂的制备以及双相分离和界面粘合的示意图。(b)pTA-LM-70%在加热或NIR辐照过程中的结构转变。

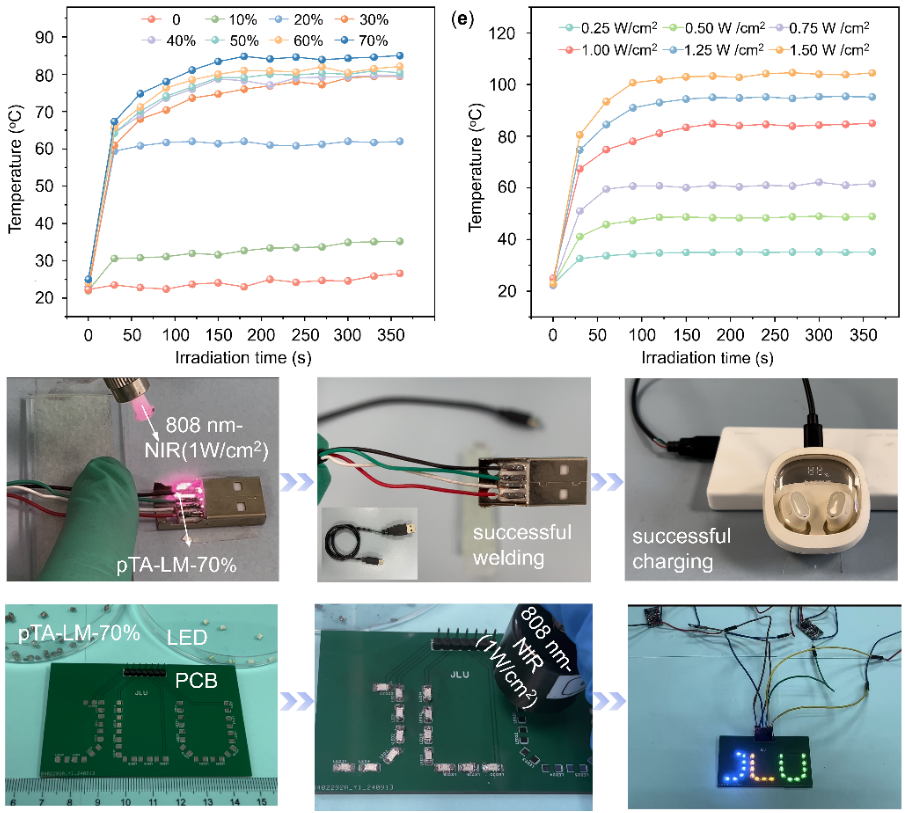

其核心创新包括:1.简单绿色制备技术:一步无溶剂固相反应即可将液态金属(LM)与聚硫辛酸(pTA)复合形成导电热熔胶。2.强界面锚定提高液态金属担载量:利用pTA分子中的硫醇(-SH)和羧基(-COOH)官能团与LM表面的Ga₂O₃层形成强力的共价/非共价键,成功将LM负载量提升至70 wt%,同时有效防止泄漏。3.双相分离协同增强导电性与内聚力:未完全聚合的硫辛酸(TA)单体在聚硫辛酸胶粘剂网络中结晶形成微相域,作为刚性物理交联点,显著增强pTA基体的内聚强度,使粘接强度超过1.8 MPa。宏观相分离构建导电路径:液态金属高表面张力诱导其与有机聚合物间的宏观相分离,进而形成相互连通的液态金属导电网络,实现优异的电导率(2.29×10⁴S m-1)。4.热熔胶粘流温域与光热响应温度的完美耦合:pTA/LM导电胶巧妙耦合了LM的等离子体光热效应与pTA的热致粘附特性,在808 nm NIR激光照射下,液态金属的光热效应使材料迅速升温至>80oC,并诱发聚硫辛酸从固态转变为粘流态,实现界面铺展与熔融粘附。移除红外光,材料自发固化形成强力粘接。5.红外光远程焊接与化学闭环回收:借助红外激光器,所得材料可在60秒内通过红外光远程辐照实现电子器件的牢固焊接。作者采用USB端口焊接充电和PCB电路板上LED灯阵列的集成验证了红外光焊接的有效性。此外,pTA主链中的动态二硫键使其能在温和条件下(NaOH溶液,pH=14)发生化学降解,实现LM和TA单体的闭环回收(回收率分别达91%和85%),循环材料可重新用于制备导电胶,其导电性、光热转换性、粘接性等无明显衰减。

图4. pTA-LM-70%的热、光热和光焊接行为

该研究成果以《Interfacial Anchoring and Dual-Phase Separation Tame Liquid Metal into a NIR-Responsive Conductive Adhesive for Remote Electronics Welding and Eco-Recycling》为题发表在Nano Letters上(DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c03141)。海角社区

在读博士研究生付路为论文第一作者,李文教授为通讯作者。

综上所述,该研究从分子尺度的强界面键合到介观尺度的双重相分离结构设计,克服了LM基导电胶开发的技术瓶颈。这一策略不仅为实现密闭空间内高精度、非侵入式的近红外光驱动焊接提供了创新性解决方案,也为发展环境友好、资源可循环的可持续微电子制造模式奠定了基础,充分展现出其在微型电子集成及绿色制造领域的应用前景。

论文链接://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c03141